Как только моя мама почувствовала, что она беременна мной, меня сразу стали избывать. И то правда — маме уже сорок лет, а отцу 51 год, а на дворе 1936 год, самый расцвет гонений, раскулачивания, поисков врагов. Конечно, моё рождение было совсем некстати, тем более что и жить-то нам негде было.

Мои дедушка с бабушкой (по отцовской линии) и семь человек детей, плюс ещё семь человек снох с зятьями, а к тому времени уже и внуки пошли, согласно Столыпинской реформы вышли из крестьянской общины, получив свою землю, т.е. хутор. Земля была самая тяжёлая — глина, овраги, пни. Столыпин рассчитывал, что только настоящие мужики могут эту землю поднять. Мои предки, видимо, такими и были. Со слов моей мамы, 1921 год был голодным. Люди вымирали и вынуждены были нищенствовать. Наша земелька, благодаря крови и поту, которыми от зари до зари её поливали, благодарно одаривала щедрыми урожаями. Хозяйство было натуральным: свои куры, яйца, 2 коровы и лошадка помогали людям выживать, а потом ещё пчёлами занялись. Только бы жить да радоваться! Да не тут-то было. Ведь рядом беднота последнюю рубаху пропивают, а эти жируют. Нет, так жить нельзя. Уж голод, так на всех поровну.

И начала Советская власть чистить народ, и заработали сельские советы ночью и днём. Кто голодный, того пусть кормит сосед. А то, что у соседа к тому времени уже почти тридцать ртов, а коровёнки-то две да одна лошадь, то это неважно, пусть работают, это у них хорошо получается. Ах так? Они не хотят делиться? Значит, они против власти. Сами виноваты. Уберём их, чтобы неповадно было. Старшего брата моего отца расстреляли в Соловках, а остальные ушли, куда глаза глядят. Так было сломано наше древо. У моего отца было хорошее дело в руках — ветеринар. В любом районном центре его брали сразу, и при ветлечебнице предоставляли жильё. Но как только разведданные доносили, что мы кулаки, тут нас под белы рученьки — навылет. А то, что приземляться некуда, двое детей при них, да к тому же, я уже в животе мамы кушать прошу, об этом государство как-то не подумало. Так они продолжали искать пристанище, но каждый раз всё повторялось сначала.

У отца пошатнулось здоровье, открылись старые раны. Ведь он воевал всю первую мировую войну (в 1914 г.), был в плену и оттуда бежал почти босиком по льду, тем самым подорвав своё здоровье. Летом 1936 года ему удалось устроиться в деревне Скугареевка Теренгульского района Ульяновской области. Там я и появилась на свет в октябре 1936 года. И, конечно же, радости было не очень много. Я своим появлением маме прибавила очередную головную боль. Прожили мы на моей малой родине всего три месяца, затем очередной сигнал, и снова мы на улице. Теперь уже впятером пешком подались в город Ульяновск, надеясь, что хоть там затеряемся и нас никто не найдёт.

Я не знаю, когда ребёнок впервые фиксирует в своей памяти событие, которое он запоминает на всю жизнь, у меня это произошло очень рано. Как-то, уже будучи девушкой, вспоминая события прошлых лет, я попросила маму, чтобы она мне объяснила, почему мы лежали с ней на траве, у высокого забора. Было очень тепло и солнечно, а я смачно сосу её титю. Она очень удивилась, не сразу поверив в то, что я говорю. Как же я могла помнить об этом в девять месяцев? Оказывается, нас в очередной раз выгнали из комнатёнки (не больше десяти квадратных метров). Мама рассказала, как она плакала и всё просила пожалеть детей.

Отец пошёл кого-то тоже упрашивать. Помог прокурор, живший в нашем дворе прямо напротив дома В.И. Ленина. Больше таких ранних воспоминаний не было. Зато в три года было памятное событие, которое чуть не стоило мне жизни! Пожалуй, с этого времени память моя начала фиксировать все яркие события, которые происходили в моей жизни и в жизни моей семьи.

Очень жалею, что не помню смерти моего родного брата Жени, говорят, что он очень любил меня. Это был 1938 год, мне было всего два года, а ему шестнадцать лет. Умер по вине врачей, сделавших ему операцию. Мама часто плакала о нём, пока была жива, всё повторяя, каким он был умным и талантливым. Его работы (видимо, сочинения по литературе) и рисунки ещё долго украшали школьный стенд. О его доброте и красоте я до сих пор узнаю от родственников, знавших его.

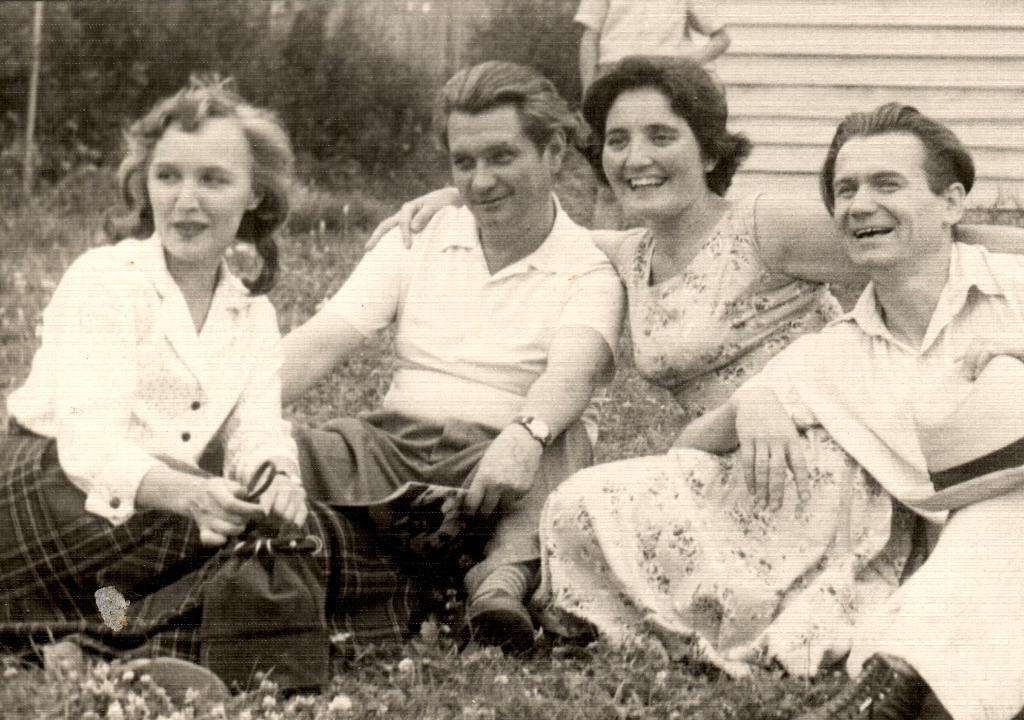

При такой кочевой жизни, которую вела моя семья, ни о каких фотографиях не было и речи. Была просто борьба за выживание. Вот и сейчас пишу и умываюсь слезами. Как же так случилось, что такой талантливый русский народ был сломан разбросан по всему миру, а те, которые остались в России стали бояться даже своих воспоминаний?

Но вернусь в своё детство, когда память моя начинает работать.

Жаркое лето 1939 года. Меня как-то пристроили в детский сад, но ходила я в него не больше трёх дней. Мне не понравилось вставать рано и делать всё по команде. Я-то думала, что мне можно будет играть теми игрушками, которые стояли за стеклом в шкафах и радостно улыбались. Нет. Нельзя. На них можно только смотреть. После первого дня и восторга, который я испытала при виде такого количества игрушек и кукол, одетых в платья, которые мне снились только во сне, я поняла, что больше в это заведение не пойду. Там скучно, гораздо интереснее бегать с сестрой на речку Свиягу, на которую (якобы) любил бегать сам Володя Ульянов. Сестре Людмиле было в то время одиннадцать лет. Мы целыми днями с ней купались и сосали лёд, который выбрасывали продавцы мороженного после рабочего дня. Затем бежали в дом Ленина и каждый день, примкнув к очередной экскурсии с детской завистью обходили, как нам казалось, много комнат, мечтая при этом, что когда-нибудь и у нас будет такое царское жильё.

В общем, на третий день я сбежала на свободу. Моя сестра решила меня искупать. Она всю жизнь была моим кумиром, всё детство было связано с ней. У колонки во дворе стояла большая бочка с водой, только что залитой и очень холодной. Люда подсадила меня, и я прыгнула. Сколько я там пробарахталась — не знаю, но этого было достаточно чтобы очень тяжело заболеть двусторонним воспалением лёгких. Как протекала моя болезнь, я не помню, но по прошествию многих лет мама говорила мне, что жизнь моя была на волоске. Врач тоже не знал, буду я жить или нет. Поэтому детская память не зафиксировала моей борьбы. Но зато я очень хорошо помню яркое голубое небо, тёплое солнышко, от которого я щурясь, радостно улыбаюсь. Помню всё, как будто это было вчера. Это было в апреле 1940 года, т.е. после десяти месяцев моей болезни.

В конце 1940 года нам снова пришлось искать жильё.

И опять родители ползают на коленях перед начальством, просят на любых условиях, чтобы дали какой-то угол. Из «жалости к детям» в одном из домоуправлении управляющая в бывшем женском монастыре дала подвал, где монашки хранили овощи. Жильём этот подвал назвать было трудно, так как человеку выжить в таких условиях трудно, но можно, решило начальство. Подвал был тёмный, и днём и ночью мы жгли керосиновую лампу. Электричество в него нельзя было провести, так как стены были полутораметровой толщины. Свет проникал только летом в малюсенькую щёлочку над землёй. Стены были вечно влажные, до них неприятно было дотрагиваться. В общем, настоящие дети подземелья. Но что делать? Всё-таки какая-то крыша над головой. Папа раздобыл где-то доски, обстругал и постелил на пол, потом соорудил железную печку-буржуйку и вывел через щель на улицу трубу. Во время войны почти вся Россия пользовалась такими печками, а мы были первопроходцами, так как шёл ещё 1940-й год. Когда везли меня на телеге в это жильё, было холодно, и меня мама, прижав к себе, укрыла платком с головой, потому мне было не видно, куда меня привезли.

Зато утром, когда я захотела выйти на улицу погулять, так как дышать было трудно, тем более, что папа курил самосад, не выходя из подвала, передо мной открылся целый город, доселе мне не известный. Для четырёхгодовалого ребёнка этот монастырь показался огромным городом. Мне казалось, что жизнь существует только здесь. Огромный забор красного кирпича окружал этот мир. Название этому миру — Рабочий городок. В нём было 22 дома (бывшие кельи монашек). В центре стоял разрушенный храм. Вокруг него были склепы, в которых покоились самые видные люди г. Симбирска, но на тот момент, когда мы увидели Рабочий городок, монастырь был разрушен, разграблен, склепы вскрыты и тоже разграблены. Мы застали только холмы, поросшие травой, а на месте склепов стояли общественные отхожие места: уборные и помойки. Симбирск город степной, поэтому зимой уборные из-за недостатка дров и леса по ночам исчезали. Утром присылали рабочих, чтобы соорудить новые уборные, но недели через две, когда бдительность у начальства притуплялась, уборные снова пропадали.

Народа в городке жило много. Ведь в каждом из домов было как минимум десять семей, но были дома и в два этажа. Семьи в основном многодетные. Когда наступало лето, вся детвора высыпала на волю и играла в прятки, в лапту, в догонялки. По наказу родителей за каменный забор никто не выбегал. Все мы варились в одном котле. Различали друг друга не по именам, а по прозвищам. Мы жили у красных ворот и кликали нас «подвальные», а иногда нас с сестрой из-за больших глаз называли «лупозенными». Мы не обижались, потому что клички были у всех. Было голодно, но очень весело. Зимой прыгали с сараев в снег, белый и такой пушистый, что даже вставать с него не хотелось, или катались на ледянках до тех пор, пока звезды на небе не зажгутся. Домой нас никто не звал, мы ведь дальше городка не уходили. Мне казалось, что там, за забором, жизни нет.

Наступила весна. Уже трава покрыла все холмы наших игрищ, бабочки летают невиданной красоты, стрекозки, кузнечики. Зацвела акация, сирень. От запахов голову кружит, и в подвал спускаться совсем не хочется. Есть охота, но домой не иду, потому что на улице тепло, а у нас в подвале собачий холод. С ребятами оборвали весь цвет акаций, живот набили, у колонки воды напились и валимся в траву, земелька тёплая, трава пахучая, красота! А по ночам, если нет дождя, нас отпускали спать на крышах сараев. Когда я рассказываю о своём голодном детстве, мне все завидуют, я имею ввиду моих учеников, молодых ребят. И я понимаю, почему это происходит. Ведь я была очень свободной. Мне никогда никто не навязывал режима.

А когда началась война, мы, дети, сразу постарели, или, вернее, помудрели. Мама работала по шестнадцать часов в день, так как это был военный завод. Он размещался за Волгой, и увозили рабочих один раз рано утром на поезде через мост, а поздно вечером привозили обратно. Я маму практически не видела все четыре года, пока она там работала. Папа не работал по причине, о которой я уже писала (мы же раскулаченные). Да к тому времени уже и не мог. Стали болеть старые раны, а от голода начала подкрадываться болезнь - водянка. 11 июня 1944 года его не стало.

Остались мы без отца, без мужской опеки. Хорошего в этом ничего нет. Мама и так всё тащила на себе, но хоть папа иногда какую-нибудь похлёбку сварит, что-то в подвале подделает. Пол приходилось без конца ремонтировать, так как крысы прогрызали половицы. Как же я их боялась, да и сейчас боюсь.

После ухода из жизни отца мама ушла с завода. Отпустили её из-за того, что очень падало зрение. Ведь она работала на смотру, надо было проверять вручную каждую пульку. Не дай Бог пропустить малейшую вмятинку. Оказаться в тюрьме во время войны было легко, опоздал на пять минут — пять лет, а уж если брак пропустил, то вообще считалось вредительством. Скольких женщин погубили, даже в нашем городке. Ведь мужчины воевали, а женщины в тылу такую тяжбу несли, не приведи Господь. Все хлебнули горя. А дети, не видевшие матерей, которые работали за себя и за мужчин, голодные, разутые, полураздетые шатались в поисках хоть какого-то кусочка.

В сентябре 1943 года я сама, никому не сказав, пошла и записалась в школу. Читать к тому времени я уже умела, поэтому меня зачислили без проблем и без документов. Директору школы Ольге Валерьяновне я, видимо, понравилась, и она мне тоже, а уж когда мы узнали, что она была другом семьи Ульяновых, то я очень загордилась и всем старалась рассказать, в какой знаменитой школе я буду учиться. Она была немолодая, всегда в длинном тёмном платье с белым воротничком и вязаной белой шалью на плечах. Курчавые длинные волосы убраны в завиток на затылке. Для меня она была кумиром.

Первоклассники всегда вызывают умиление, а уж мы-то, такие худые, в заплатанных платьишках и почти босиком, вызывали такую жалость, что у директора и учителей текли слёзы. Но нам казалось, что они плачут от радости встречи с нами. Родителей не было, так как шла война и они работали с утра и до ночи. Итак, я ученица третьей женской средней школы.

В школу всегда бегала, именно бегала, потому что ходить было нельзя из-за того, что на ногах какие-то стоптанные туфлишки, найденные на помойке, а на улице уже морозно. Школа, слава Богу, рядом, за пять минут бега ноги не так сильно переохлаждались, когда прибежишь, то одного урока хватало, чтобы их растереть. Вот и звонок. Бежим, сломя головы, в актовый зал, чтобы побегать. Однажды, вылетев из класса, я споткнулась и упала, подол юбчонки поднялся и обнажил мою голую попку. Господи, как же мне было стыдно, ведь на меня смотрели и смеялись. Хорошо что в школе не было мальчишек, а то бы я, наверное, больше не пошла в школу. Но на следующий день все уже об этом забыли, так как девяносто процентов были в таком же положении, как и я. За мной прибежали и уволокли в зал, чтобы я почитала стихи. К тому времени у меня был уже небольшой опыт артистки.

Мама ушла с работы на заводе и стала работать в школе для инвалидов войны. Те, которые без ног и грамотные учились на бухгалтеров, без руки или ноги учились сапожному мастерству, портному. Мама работала ночным сторожем. Я часто ходила с ней дежурить, так как боялась оставаться в подвале. В этой школе был клуб и маленькая сценка. Моей сестре к этому времени исполнилось пятнадцать лет, и она работала, как и все подростки, вместо ушедших на фронт, на фабрике. Фабрика выпускала трикотажное бельё для фронта и была шефом над школой.

В их функцию входила развлекательная программа. Моя сестра была руководителем этой агитбригады. В число участников была включена и я. Какое же это было счастье — выступать. Люда была моим главным режиссёром и наставником. Много слёз было пролито мной, когда она заставляла меня учить целые поэмы Твардовского, стихи Пушкина, Лермонтова и др. Разучивала со мной танцы, песни, одним словом, я была её подопытным кроликом и примой. Музыки не было, но инструменты в клубе какие-то были: гармошка, гитара, балалайка, патефон. Вот "Вальс цветов" я танцевала под пластинку. На меня любили смотреть инвалиды и директор школы Фёдор Николаевич с женой. Когда директора приглашали на очередной концерт, он всегда спрашивал: «А Верочка будет выступать?». «А как же!» — говорила сестра. «Тогда приду». Сидел он всегда в первом ряду, хлопал и кричал «Браво!», давал при этом конфетку. Вот оно, счастливое детство.

Помню это возбуждение, вся красная, как помидор, и все целуют меня. Все меня нахваливают, и только сестра ругает, что я где-то не так сделала. За меня вступается мама: «Ты чово робёнка до слёз довела?». И спор сразу заканчивался, мама гладила меня по голове, а я, всхлипывая, успокаивалась.

Такая жёсткая школа мне пошла на пользу, и я очень благодарна сестре за то, что она научила меня ответственности и профессиональному подходу. Все её замечания и требования мне пригодились в моей любимой профессии актрисы. Жаль, что она не стала режиссёром, не пошла учиться. Знаю, что из неё бы получился хороший руководитель. Да, война многим женщинам помешала, сломала жизнь.

Вот поэтому, придя в школу, меня выделяли сразу на смотры, которые проходили даже во время войны. Когда пришла в класс вожатая и спросила: «Кто хочет выступать?», я подняла руку и трясла ею до тех пор, пока меня не вызвали. Желающих было много. Ну наконец меня вызвали к доске и пришедшая с вожатой тётя из городского отдела народного образования нежным голосом сказала: «Верочка, прочитай нам стихотворение или спой песенку». Ну я и рада стараться.

Спела им песню, во время войны очень модную, про то, как один матрос был в Японии и совратил девушку-японку. У неё родился мальчик. Прошло несколько лет и мальчик стал спрашивать: «Где мой папа?» и дальше следовали слова песни: «Спрашивал мальчонка, теребя в руках английский флаг, и не раз смущённая японка отвечала: папа был моряк».

Тётя, уже совсем другим голосом, резко меня остановила, сказав при этом, что такие песни мне петь нельзя и что, может быть, я знаю хорошую детскую песню? Я, конечно, надулась и, ни слова не говоря, села на место. Это была весна первого класса, ещё вовсю шла война и, казалось, ей никогда не будет конца.

Вся Волга, я имею в виду города, деревни и сёла, страшно голодала, особенно средняя и нижняя её части. В низовье (Астрахань) как-то спасались рыбой, но хлеба, картошки там тоже не было. У меня была единственная мечта — чем угодно набить живот. Хлеба по карточкам не хватало. На четыре человека мы получали 400 граммов непонятного из чего испечённого кусочка. Он был тяжёлым и очень чёрным, прилипал к зубам, но всё равно казался очень вкусным. Мама этот чёрный комок делила на две части, одну из которых несла на рынок. На вырученные деньги покупала ведро хороших кожурок от картошки, варила баланду, протирала через сито и вот это серое жидкое пюре мы моментально съедали с пятьюдесятью граммами хлеба. От такого питания кружилась голова, и в глазах плавали чёрные мушки.

Как-то мама меня спросила, что бы я хотела, вернее, о чём я мечтаю. Я ей сказала: «Мама, неужели мы доживём до такого дня, что на столе будет лежать целая буханка хлеба, и её можно будет сразу съесть». Мама заплакала и сказала, что такое время обязательно будет. Мне уже в настоящее время 76 лет, но я не могу пройти мимо хлебного магазина равнодушно. Я обязательно остановлюсь, чтобы понюхать. Всегда слежу за тем, есть ли в доме хлеб. Болезненно переживаю, когда его бывает мало или вообще нет. Этот страх, как болезнь, сопровождает меня всю жизнь. Оказывается, время не всё лечит.

Но оно идёт и, как говорится в песне, назад нам оглянуться некогда. Вот уже и седьмой класс окончен, и получен аттестат об окончании неполной средней школы. Сейчас его выдают после девяти лет учёбы, а в моё время были семилетки. Мы с мамой жили вдвоём, а сестра с мужем уехали на дальний восток, на место службы нашего зятя. Закончив в Ульяновске военное танковое училище, его направили служить в Спасск-Дальний. Он был человеком очень интересным. Совсем ещё мальчиком, в шестнадцать лет, он замахнулся на своего начальника за то, что он его унизил при учениках. И его сразу вызвали к директору училища, который объявил, что за непристойное поведение нашего будущего зятя отправляют в военкомат. Там тоже никто не стал разбираться, и шестнадцатилетнего мальчишку осенью 1941 года отправили на фронт воевать в штрафной роте.

Сестра с ним познакомилась после войны в нашем ульяновском танковом училище на танцах. Через несколько дней он пришёл к нам в подвал. Мы с мамой в него влюбились, особенно я. В первый же день он научил меня играть на балалайке частушки. Сам он играл на всех инструментах, его баян, с которым он прошёл всю войну от начала до конца, теперь стоял у нас. Раз в неделю, когда курсантам давали увольнительную, у нас в доме был праздник. Музыка, песни, стихи и романсы. Шёл 1948 год, и весной по окончании училища сестра вышла замуж, а я заканчивала пятый класс. С отъездом сестры мы осиротели, я почти совсем перестала учиться. В школу ходила, но уроков, кроме литературы и русского, не делала. Моя безграмотная мама верила, что у меня всё в порядке. И вот уже закончен седьмой класс. Видимо, благодаря тому, что память была хорошая, в аттестате были только три тройки (алгебра, геометрия и физика), остальные — 4 и 5.

Наступило время определять свою дальнейшую судьбу. В моё время семилетка считалась уже хорошим образованием. Мама мне посоветовала пойти на фабрику им. Горького, которая была недалеко от нашего дома, дескать, будешь портнихой. А какая из меня портниха? Рост метр с кепкой, огромные глаза во всё лицо и худоба. Подруга сестры маму начала отговаривать, что никакой портнихой я не буду, будет девушка (это я) всю жизнь сидеть на одной операции — пришивать пуговицы к шинели. Фабрика- то была швейная и шили там только военную одежду. Я в слёзы, прошу маму, чтобы позволила дальше учиться, что согласна сидеть на одной воде с кусочком хлеба. Маме к тому времени было пятьдесят четыре года, работала она уборщицей на трикотажной фабрике, где платили копейки.

Я видела, как она устаёт и мне её было очень жалко. Время было послевоенное и очень тяжёлое. Карточки отменили, но легче от этого не стало, чтобы купить буханку хлеба, приходилось всю ночь отмечаться в очереди с номером на руке. Этот номер писала какая-то тётка сердитого вида химическим карандашом. Не дай Бог по неосторожности смыть его. Это равносильно потере хлебной карточки и никакие мольбы и слёзы не могли растопить сердце этой каменной тётки, она всё равно не поверит. В этих очередях в основном стояли дети-подростки, а родители работали, а после работы занимались делами по дому и приготовлением скудной пищи. Мама очень уставала, поэтому ночная смена была моя. Нам было весело, наговорившись досыта, наигравшись, набегавшись, к приходу тётки мы уже валились с ног. После переклички мы засыпали, прижавшись друг к другу, на траве около магазина. Рано утром приезжала машина и от запаха свежего хлеба мы, как по команде, вскакивали, давясь слюной от искушения, что скоро можно будет отщипнуть от буханочки тёплого наивкуснейшего хлебушка. В восемь часов утра открывалась дверь магазина, и та же тётка стояла и следила за очередью. Мы протягивали свои ручонки и гордо показывали, что с нашими номерами всё в порядке. Очередь двигалась быстро, уже к половине десятого хлеб заканчивался, а магазин закрывался до следующего утра. Ведь, кроме хлеба, в нём ничего не продавалось.

В год моего окончания неполной средней школы произошло ещё одно событие. Мама каким-то чудом нашла людей, которые были согласны поменять свою крошечную комнатку на наш подвал. Я была так рада этому событию, что сразу побежала смотреть. Раньше в этом доме размещался аграрный банк, но с приходом советской власти его приспособили под жильё. Разделили на девять клетушек, а из уборной сделали мини-жилую площадь в четыре квадратных метра. Вот она-то нам и досталась. Людям, которые жили до нас, было так тесно, что они решились переехать даже в наш подвал. Нас-то двое, а их четверо. Маме кто-то продал по дешёвке полутороспальную кровать и маленький столик. Стульев не было. Сидя на кровати, колени упирались в стол, поэтому уроки я делала на постели, и ели мы тоже, не слезая с кровати. Как вспомнишь, так ужас охватывает, в каких условиях пришлось нам жить. И всё-таки я была рада, что мы хотя бы на земле, а не под землёй. Утром солнышко светило в окошечко и подвальными нас уже никто не обзывал.

Весь июнь я готовилась к сдаче экзаменов, а в июле сдала их, и меня зачислили в культпросветучилище на театральное отделение. Моей радости не было конца. Мечты сбываются, я занимаюсь своим любимым делом. А какие педагоги! По речи у меня было два педагога, на первом курсе Николай Иванович Гайдышев — артист нашего драмтеатра. Человек очень интеллигентный с потрясающей внешностью героя-любовника. Говорил так, что каждое его слово осталось в памяти моей на всю жизнь. Он открыл для меня Пушкина. До сих пор моя настольная книга — «Евгений Онегин»! Целый год Николай Иванович занимался со мной, учил меня уму-разуму. На втором курсе пришёл Ефим Маркович Бинус и меня прикрепили к нему, так как Гайдышев уехал работать в другой театр на должность художественного руководителя. Жалко, конечно, но что делать? К счастью, Ефим Маркович был тоже прекрасным учителем, который открыл для меня Гоголя, чему я была несказанно рада. Людмила Георгиевна Шадрина вела у нас такой предмет, как «Основы советского искусства». На протяжении трёх лет мы знакомились с нашими художниками и с художниками всего мира, с русскими композиторами и мировыми, с искусством танцевальных коллективов и балетом. Ну и, конечно, согласно Ленинского лозунга «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». Очень жалею, что все конспекты оставила в Ульяновске, они бы мне очень пригодились в работе. И ещё Людмила Георгиевна вела методику театрального искусства. Я уходила в училище рано утром, а приходила поздно вечером. Мне так нравилось учиться, что я готова была не есть, не спать. К сожалению, у моих детей и внуков такого рвения не наблюдалось, видимо, педагоги не те. Очень жаль, что в обычных школах очень мало встречается педагогов по призванию. В основном это ремесленники, не сумевшие полюбить свою профессию. Сами мучаются и детей мучают. Всё сваливают на то, что дети другими стали.Да, они стали другими, а вот мы всё так же в них видим стадо, а не индивидуальности. И строим их по-старому, как нам удобно — методом запугивания.

Ну а это уже другая тема для разговора, а сейчас я вернусь к своей истории.

Итак, учёба, я уже студентка. После школы, где нас считали детьми, кажется непривычным то, что к тебе относятся, как ко взрослому. Да и как иначе. В нашей группе человек двадцать пять или тридцать, точно не помню, и половина из них фронтовики. А мне-то всего четырнадцать, да и то неполных, только через полтора месяца исполнится. Но это никого не смущало, а меня тем более. Старшие постоянно обращались ко мне за помощью, ведь за время войны они всё позабыли, а я-то со школьной скамьи. Отношения были обоюдно уважительными...

После окончания училища меня пригласили в Казань, где взяли учиться в консерваторию на вокальное отделение — классическое пение. Жить было не на что, голодно, холодно. Платить за жильё нечем, поэтому мне пришлось вернуться в Ульяновск. Гуляя по городу, я случайно увидела объявление о том, что приглашают желающих на прослушивание в Волжский народный хор. Прослушивал всех абитуриентов педагог из Италии. Когда я выступила перед комиссией, он сказал: «Если эта девочка не поступит, это будет преступление!». И я скорее побежала поделиться этой новостью с мамой. И на моём пути оказался театр кукол, я из любопытства заглянула туда. Мне сразу предложили поступить в труппу.

В театре кукол я проработала 1,5 года. Но жизнь сложилась так, что моя старшая сестра с мужем переехала в город Пермь и позвала меня к себе. Первым директором театра кукол в Перми был Моисей Ильич Файнштейн. Он-то и ходатайствовал о том, чтобы театр кукол получил своё здание, свой стационар. И благодаря его огромным усилиям театр кукол получил здание бывшей пересыльной тюрьмы. Он приглашал для постановок профессиональных режиссёров, таких, как Аблынин, который поставил замечательный спектакль «Клоп» по Маяковскому. Этому театру служил долгое время художник Волеслав Карлович Стенинг (главный художник театра). Шли годы, после Файнштейна директором театра стал Давид Маркович Синельников. А главным режиссёром стал Виктор Давыдович Офрихтер. Он был основателем театра рабочей молодёжи «ТРАМ». Виктора Офрихтера пригласили в наш театр кукол на постановку спектакля «Сэмбо». Мы очень понимали друг друга, он был настоящим товарищем, понимал меня как актрису и полностью доверял мне. А я его уважала за то, что он верил в меня. Он очень любил музыку, был талантливым и одержимым театром, а потому и был хорошим руководителем.

Дважды приезжал в Пермский театр кукол Сергей Владимирович Образцов. Ему очень понравился наш театр, он тепло отзывался о нём. В то время наш театр был одним из лучших в Советском Союзе. А второй раз он приезжал со своим театром и показывал свои спектакли на нашей сцене. Было интересное общение с ним и его актёрами. Все были в восторге от нашего театра.

Все свои роли в театре кукол я люблю, и делала их с любовью! Каждая роль, как ребёнок — Капризка, Кача, Маленькая Баба-Яга. Я жила театром. Роли, которые я мечтала бы сыграть? У меня не было таких ролей, потому что некому было бы играть другие роли. Я желаю молодым актёрам, чтобы они любили театр, чтобы это было их детище.